1. Einleitung: Ich, ein Kaffee – und der erste Black-Friday-Newsletter

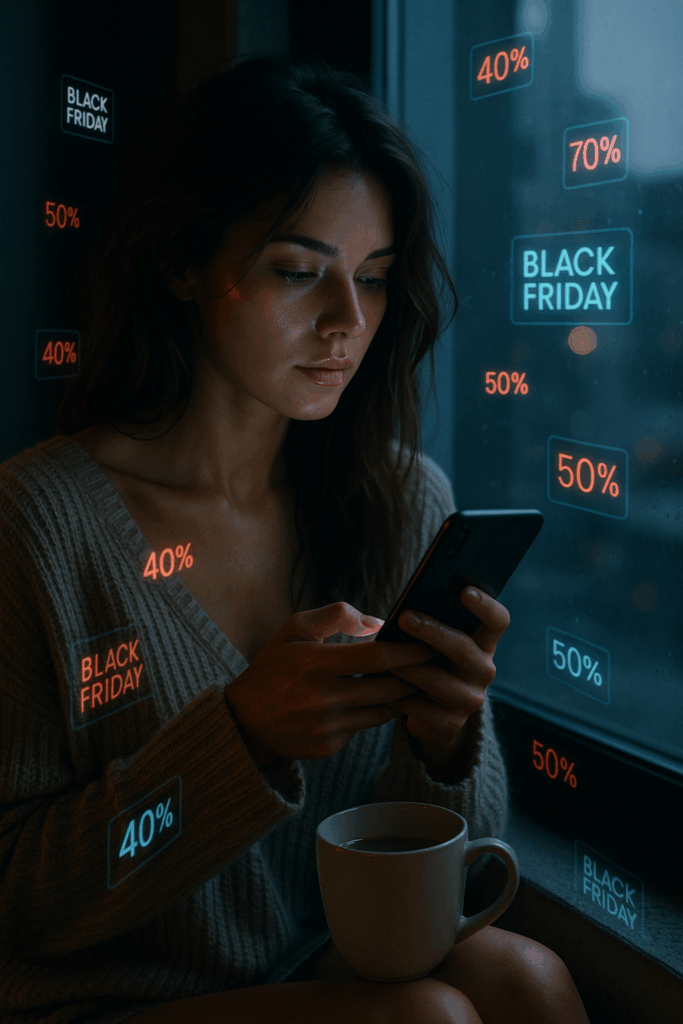

Es ist 07:12 Uhr, mein Kaffee ist noch zu heiß zum Trinken, und trotzdem starre ich schon wieder auf die erste „Nur heute! Mega-Deal!“-Mail des Tages.

Willkommen im November 2025 – dem Monat, in dem das Internet kollektiv beschließt, uns in eine Mischung aus Kaufrausch, Stress und künstlichem Glück zu tauchen.

Ich bin Lisa – ja, dieselbe, die vor ein paar Wochen im Artikel

„Halloween 2025 – Warum das Gruselfest aktueller ist denn je“

über digitale Ängste und moderne Mythen geschrieben hat.

Und irgendwie fühlt sich Black Friday inzwischen ähnlich an: ein Ritual, das größer wird, je mehr wir uns davor fürchten, etwas zu verpassen.

Denn seien wir ehrlich: Black Friday ist längst kein Shoppingtag mehr.

Es ist eine psychologische Ausnahmesituation – eine orchestrierte Konsumwelle, gesteuert von perfektionierten Marketingmechanismen, die genau wissen, wann wir klicken, zögern oder schwach werden.

Der November hat sich zum digitalen Schlachtfeld der Rabatte entwickelt:

Countdown-Timer, Push-Nachrichten, „exklusive Preise“, die nur für dich gelten.

Und egal wie oft wir uns einreden, wir könnten das Spiel durchschauen – im Hintergrund zieht ein neues Machtzentrum die Fäden: KI-Marketing, das unser Verhalten besser kennt als unser Lieblingsmensch.

In diesem Artikel will ich herausfinden, warum Black Friday uns psychologisch so packt – und wie moderne KI-Systeme unsere Entscheidungen unbewusst mitsteuern.

Nicht aus einer distanzierten Expertinnenperspektive, sondern aus meiner: einer jungen Frau, die jeden Newsletter wegwischt und trotzdem irgendwann auf „Zum Angebot“ tippt.

2. Warum wir am Black Friday kaufen: Die psychologische Grundlage

Wenn wir ehrlich sind, hat kaum jemand wirklich vor, am Black Friday etwas zu kaufen.

Und trotzdem landen plötzlich Dinge im Warenkorb, von denen wir nicht mal wussten, dass wir sie überhaupt wollten.

Warum passiert das jedes Jahr – selbst Menschen wie mir, die beruflich über Manipulationsmechanismen schreiben?

Die Antwort ist simpel und gleichzeitig komplex:

Black Friday ist ein perfekt choreografiertes Zusammenspiel psychologischer Trigger, die unser Konsumverhalten zuverlässig aushebeln.

FOMO: Die Angst, etwas zu verpassen

Der wichtigste Treiber ist FOMO – Fear of Missing Out.

Marken wissen, dass unser Gehirn bei „Nur heute!“ oder „40 % nur für kurze Zeit!“ sofort Alarm schlägt.

Es ist derselbe Mechanismus wie bei viralen Trends:

Wenn es alle tun, dann sollte ich es vielleicht auch tun.

Sonst verpasse ich etwas – vielleicht sogar das beste Angebot des Jahres.

Künstlicher Zeitdruck

Countdown-Timer sind längst keine zufälligen Designentscheidungen mehr.

Die Psychologie dahinter ist klar:

Wenn die Uhr runterläuft, tritt unser rationaler Teil zurück, und der impulsive Teil übernimmt.

„Ich muss mich jetzt entscheiden – sonst ist es weg.“

Dabei wäre das gleiche Produkt nächste Woche oft zum selben Preis erhältlich.

Das Belohnungssystem: Rabatte als Dopamin-Schub

Unser Gehirn liebt das Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben.

Rabatte werden als Belohnung interpretiert.

Ein kleiner Dopamin-Peak – und wir fühlen uns kurz gut.

Dieses gute Gefühl ist einer der stärksten Motoren für impulsives Kaufen.

Soziale Vergleiche: Der subtile Gruppendruck

Black Friday funktioniert auch, weil wir ständig sehen, was andere tun.

Freund:innen posten ihre „Hauls“, Influencer:innen präsentieren ihre Must-Haves, Newsletter zeigen „Kunden kauften auch…“.

Unser Gehirn denkt:

Wenn andere es kaufen, dann ist es wahrscheinlich eine gute Entscheidung.

All diese Mechanismen greifen ineinander – und schaffen die perfekte Grundlage für das, was KI-Marketing später noch präziser verstärkt.

Doch bevor wir darüber sprechen, müssen wir verstehen:

Der Kaufrausch ist kein Zufall.

Er ist psychologisch sauber gebaut.

3. Wie KI das Spiel verändert: Willkommen im Zeitalter der personalisierten Manipulation

Wenn klassische Marketingtricks wie Countdown-Timer die Bühne gebaut haben, dann ist KI inzwischen die Regisseurin, die jedes einzelne Licht, jeden Soundeffekt und jede Zuschauerreaktion steuert.

Black Friday 2025 fühlt sich nicht mehr an wie ein allgemeines Rabattfestival – sondern wie ein hyperpersonalisiertes Event, das sich nur um dich dreht.

Und das ist kein Zufall.

Was Algorithmen heute über uns wissen

KI-Systeme analysieren inzwischen nicht nur, was wir kaufen.

Sie wissen, wann wir scrollen, wie lange wir bei einem Produkt hängen bleiben, zu welcher Tageszeit wir emotionaler reagieren, und welche Wörter uns besonders ansprechen.

Sie beobachten unsere Muster wie eine digitale Lupe – und sie vergessen nichts.

Die Kombination aus Datenpunkten ergibt ein erstaunlich präzises psychologisches Profil.

Nicht im Sinne von „Lisa mag Technik“, sondern im Sinne von:

„Lisa klickt öfter auf Angebote, wenn sie müde ist und warme Farbtöne sieht.“

Unheimlich? Ja.

Effektiv? Absolut.

Microtargeting: Angebote, die wie Gedankenlesen wirken

Wenn du das nächste Mal einen Rabatt siehst, der exakt deinem Stil entspricht, ist das kein Zufall.

KI generiert individuelle Angebote – basierend auf tausenden Signalen, die du über Monate hinweg hinterlassen hast.

Es fühlt sich an wie Gedankenlesen.

In Wirklichkeit ist es statistische Präzision auf Steroiden.

Emotionstracking: Wenn die Kamera weiß, dass du schwach wirst

Viele Apps und Plattformen nutzen inzwischen emotionale Muster, um unsere Kaufbereitschaft vorhersagbar zu machen.

Nicht immer über die Kamera – oft reicht schon, wie schnell du tippst, wie du scrollst, oder wie du auf Preisänderungen reagierst.

Die KI erkennt:

Jetzt ist der perfekte Moment, um den Rabatt einzublenden.

Psychografische Profile: KI kennt deine Konsum-Identität

Während klassische Zielgruppen grob waren („Frauen zwischen 18 und 30“), arbeitet KI längst mit psychografischen Modellen:

Bist du impulsiv? Sicherheitsorientiert? Schnäppchenjägerin? Emotional getriggert?

Dein individuelles Profil entscheidet, welche Botschaften du siehst – und welche du garantiert nicht siehst.

Und genau hier beginnt die Manipulation

Es geht längst nicht mehr darum, dass wir kaufen.

Sondern wann, wie schnell und wie viel.

KI macht aus Marketing eine präzise Wissenschaft – und aus uns kalkulierbare Konsument:innen.

Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, welche psychologischen Mechanismen diese Systeme im Hintergrund ausnutzen und warum Black Friday dadurch wie ein perfekt geöltes Manipulationswerk wirkt.

4. Die unsichtbaren Mechanismen hinter dem Kaufrausch

Je tiefer ich mich mit der Black-Friday-Psychologie beschäftige, desto klarer wird mir:

Die eigentlichen Entscheidungen treffen wir selten bewusst.

Was sich wie ein spontaner „Oh, das ist aber ein guter Deal!“-Moment anfühlt, ist in Wahrheit das Ergebnis eines Systems, das aus hunderten kleinen Impulsen besteht – perfekt abgestimmt, um unser Konsumverhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Behavioral Economics: Wenn kleine Schubser große Wirkung haben

Nudging – also subtile Impulse, die unser Verhalten beeinflussen – ist längst Standard.

„Nur noch 2 Stück verfügbar“ oder „Beliebt! 1.200 Menschen haben das heute gekauft“ wirken harmlos, sind aber hochpräzise psychologische Werkzeuge.

Sie geben uns das Gefühl, rational zu handeln, obwohl wir gerade eigentlich einem Suggestionseffekt folgen.

Unser Gehirn liebt Abkürzungen.

Nudges nutzen das aus.

Dark Patterns im E-Commerce – raffinierter denn je

Früher waren Dark Patterns plump: versteckte Kosten, irreführende Klickflächen.

2025 wirken sie subtiler – und gefährlicher.

Ein Rabatt erscheint nur auf den ersten Blick als Deal.

Ein Button wird farblich so gestaltet, dass er wie die „richtige“ Entscheidung aussieht.

Optionen, die uns zu mehr Ausgaben verleiten, sind default vorausgewählt.

Das alles passiert nicht zufällig.

Es ist KI-optimiert:

Die Systeme testen Tausende Varianten und wählen die aus, die statistisch am häufigsten zum Kauf führen.

Der Mythos vom „kostenlosen Versand“

Obwohl wir wissen, dass Versandkosten irgendwo eingepreist sind, bleibt „gratis Versand“ ein psychologischer Super-Trigger.

Warum?

Weil unser Gehirn Kostenaversität nicht rational, sondern emotional verarbeitet.

Ein Produkt für 39 € mit kostenlosem Versand fühlt sich besser an als eines für 34 € plus 4,99 € Versand.

Rechnerisch absurd – psychologisch brillant.

Machine-Learning-Preise: Jeder bekommt seinen eigenen Deal

Der Preis, den du siehst, muss nicht der Preis sein, den andere sehen.

Machine-Learning-Algorithmen passen Angebote dynamisch an – abhängig davon, wie kaufbereit du wirkst.

Manche Nutzer:innen erhalten 10 % Rabatt, andere 15 %, wieder andere nur eine „exklusive Empfehlung“.

Die Preise bewegen sich wie ein lebendiges System – niemals fix, immer optimiert.

Das Ergebnis: Ein perfekt orchestrierter Kaufmoment

All diese Mechanismen greifen wie Zahnräder ineinander.

Wir haben das Gefühl, selbst zu entscheiden – aber die Entscheidung wurde längst vorbereitet.

Black Friday ist nicht einfach ein Shopping-Event.

Es ist ein psychologisches Experiment in Echtzeit, KI-gesteuert und lückenlos durchdacht.

Im nächsten Abschnitt erzähle ich dir, wie ich selbst in diese Falle geraten bin – und warum es trotz all meines Wissens so schwer ist, sich dem Sog zu entziehen.

5. Meine eigene Black-Friday-Falle: Ein persönlicher Einblick

Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich sei immun gegen all das.

Ich analysiere KI-Strategien, schreibe über Manipulationsmechanismen, kenne jede Dark-Pattern-Falle beim Namen.

Und trotzdem hat es mich erwischt – letztes Jahr, genau um 23:48 Uhr, in einem Moment, in dem mein Gehirn eigentlich längst schlafen sollte.

Die perfekte Falle beginnt harmlos

Ich scrolle durch Instagram, halb müde, halb gelangweilt.

Ein Reel zeigt eine minimalistische Lampe, genau mein Stil.

Zwei Sekunden später erscheint dieselbe Lampe als Werbung in meiner Story.

Drei Sekunden später zeigt mein Browser, parallel geöffnet, zufällig einen „Limitierter Black-Friday-Deal!“-Banner.

Zufall?

Natürlich nicht.

Ich hatte die Lampe nie gesucht.

Aber die KI wusste, dass ich:

- müde war (ja, das lässt sich aus Scrollverhalten ablesen),

- empfänglich für warmes Lichtdesign bin,

- und in den letzten Wochen mehrfach Einrichtungsposts geliked hatte.

Für die Algorithmen war das der perfekte Moment.

Der emotionale Trigger: „Nur noch 3 Stunden gültig“

Der Timer lief.

Mein rationaler Teil flüsterte: „Das kannst du nächste Woche nochmal prüfen.“

Aber der impulsive Teil war längst wach.

Der Rabatt war exakt so hoch, dass er gut aussah,

und exakt so niedrig, dass er glaubwürdig wirkte.

10 %.

Der perfekte psychologische Sweet Spot.

Der Moment, in dem ich klickte

Ich weiß noch, wie ich dachte:

„Ach, warum nicht? Ist doch ein guter Deal.“

Und das war’s.

Ein Klick.

Ein Kauf.

Ein perfekt orchestriertes Zusammenspiel aus Müdigkeit, Dopamin und personalisiertem Manipulationsdesign.

Der ernüchternde Morgen danach

Am nächsten Tag habe ich die Lampe ausgepackt – schön, keine Frage.

Aber der Punkt ist: Ich hatte nie eine Lampe gebraucht.

Ich war nicht die Käuferin, sondern das Produkt.

Mein Verhalten wurde vorhergesagt, analysiert und in den perfekten Kaufmoment verwandelt.

Was ich daraus gelernt habe

Nicht einmal Menschen, die diese Mechanismen kennen, sind davor gefeit.

Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt in der gesamten Diskussion:

KI-Marketing funktioniert, weil es menschlich ist.

Es nutzt unsere Emotionen, Müdigkeit, Gewohnheiten – alles, was uns eben zu uns macht.

Im nächsten Abschnitt geht es darum, wie wir uns gegen diese Mechanismen schützen können, ohne gleich das Internet auszuschalten.

6. Was wir dagegen tun können: Psychologische Selbstverteidigung im Rabattkrieg

Nach meiner eigenen Black-Friday-Niederlage habe ich beschlossen, mich nicht mehr wie ein digital steuerbares Versuchskaninchen zu fühlen.

Denn ja: KI ist mächtig, Marketing ist aggressiv – aber wir sind nicht machtlos.

Was wir brauchen, ist eine Art mentale Firewall, eine psychologische Schutzschicht gegen impulsive Entscheidungen.

1. Bewusstsein schaffen: Erkennen, wann du manipulierbar bist

Der wichtigste Schritt ist der einfachste:

Beobachte dich selbst.

Bist du müde? Gestresst? Frustriert? Oder nur gelangweilt?

Das sind die Momente, in denen KI-Systeme besonders effektiv zuschlagen.

Wenn du das erkennst, kannst du bewusst eine Pause einlegen.

Ein einfacher Trick:

Sobald du einen Timer siehst, tu das Gegenteil von dem, was er will – warte.

2. Wunschliste statt Warenkorb

Bevor du etwas kaufst, schreib es erst auf eine Liste.

Wenn du nach zwei Tagen immer noch willst, okay.

Aber 80 % der Black-Friday-Wünsche verdampfen nach ein paar Stunden.

Du filterst so Spontankäufe aus – und entziehst KI-Systemen ihre wichtigste Waffe: den Impuls.

3. Tools nutzen, die dir helfen – nicht dir etwas verkaufen

Es gibt Browser-Add-ons und Preisvergleichsseiten, die transparent arbeiten.*

Sie zeigen nicht nur, ob ein Deal wirklich gut ist, sondern entlarven auch dynamische Preisgestaltung.

Beispiele:

- Preisverlauf-Tracker

- Adblocker, die manipulative Elemente filtern

- Extensions gegen Dark Patterns

Diese Werkzeuge sind keine Gegner der KI – sie sind Gegengewichte.

4. Budget-Realismus statt Rabatt-Fantasie

Ein Trick, den ich inzwischen liebe:

Stell dir vor, es gäbe keinen Rabatt.

Würdest du das Produkt zum Normalpreis kaufen?

Wenn die Antwort „Nein“ ist, dann ist es auch mit Rabatt kein sinnvoller Kauf.

Rabatte sind emotional – Geld ist real.

5. Kaufentscheidungen bewusst verschieben

Setz dir eine eigene Regel:

Kein Impulskauf unter Zeitdruck.

Nicht nachts, nicht müde, nicht gestresst.

Wenn du ein Produkt unbedingt willst, kauf es am nächsten Morgen.

Ich verspreche dir: 90 % der Deals laufen dir nicht wirklich davon.

6. Psychologische Selbstverteidigung heißt nicht Verzicht

Es geht nicht darum, nicht zu kaufen –

sondern selbst zu entscheiden, statt entscheiden zu lassen.

Der Unterschied ist riesig.

Und er macht Black Friday plötzlich wieder zu dem, was er sein sollte: einer optionalen Shopping-Chance, nicht einer Manipulationsfalle.

Im letzten Abschnitt ziehe ich ein persönliches Fazit – und warum KI zwar mächtig ist, aber nicht die Kontrolle verdient.

7. Fazit: Black Friday 2025 – Ein Spiegel unserer digitalen Abhängigkeit

Black Friday fühlt sich heute weniger wie ein Shopping-Event an und mehr wie ein psychologisches Experiment, an dem wir alle unfreiwillig teilnehmen.

Je tiefer ich mich mit den Mechanismen dahinter beschäftige, desto klarer wird:

Wir kämpfen nicht gegen Rabatte – wir kämpfen gegen Systeme, die uns besser kennen, als uns lieb ist.

KI ist nicht böse – aber extrem effizient

Algorithmen wollen nichts „Schlechtes“.

Sie verfolgen kein moralisches Ziel.

Sie wollen nur optimieren.

Und optimiertes Marketing bedeutet nun mal:

Dich im perfekten Moment zu erwischen, in der perfekten Stimmung, mit dem perfekten Trigger.

Das Problem ist nicht die Technologie.

Das Problem ist, wie gut sie funktioniert.

Black Friday als Spiegel unserer digitalen Gewohnheiten

Unser Kaufrausch entsteht nie im luftleeren Raum.

Er entsteht aus Müdigkeit, Stress, sozialen Erwartungen und unbewussten Mustern.

KI verstärkt das – aber sie erfindet es nicht.

Sie hält uns nur einen Spiegel vor:

So sehen wir aus, wenn unsere Emotionen unbeobachtet mit dem Internet interagieren.

Digitale Selbstverantwortung ist die beste Verteidigung

Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft weniger Rabatte, weniger Werbung oder weniger KI erleben werden.

Im Gegenteil: Alles wird personalisierter, präziser, psychologisch ausgefeilter.

Aber wir haben eine Wahl:

Wir können diese Mechanismen kennen, verstehen – und bewusst entscheiden, wie wir darauf reagieren.

Black Friday wird bleiben.

KI-Marketing wird stärker werden.

Doch unser Konsumverhalten liegt am Ende bei uns.

Und ich?

Ich sitze gerade hier, wieder mit einem zu heißen Kaffee, und sehe die ersten Newsletter reinflattern.

Der November hat begonnen.

Die Rabattsaison auch.

Aber dieses Mal scrolle ich anders:

langsamer, wachsamer, selbstbestimmter.

Vielleicht ist das der wichtigste Black-Friday-Deal von allen.