🕯️ Einleitung: Zwischen Kürbislicht und Gänsehaut

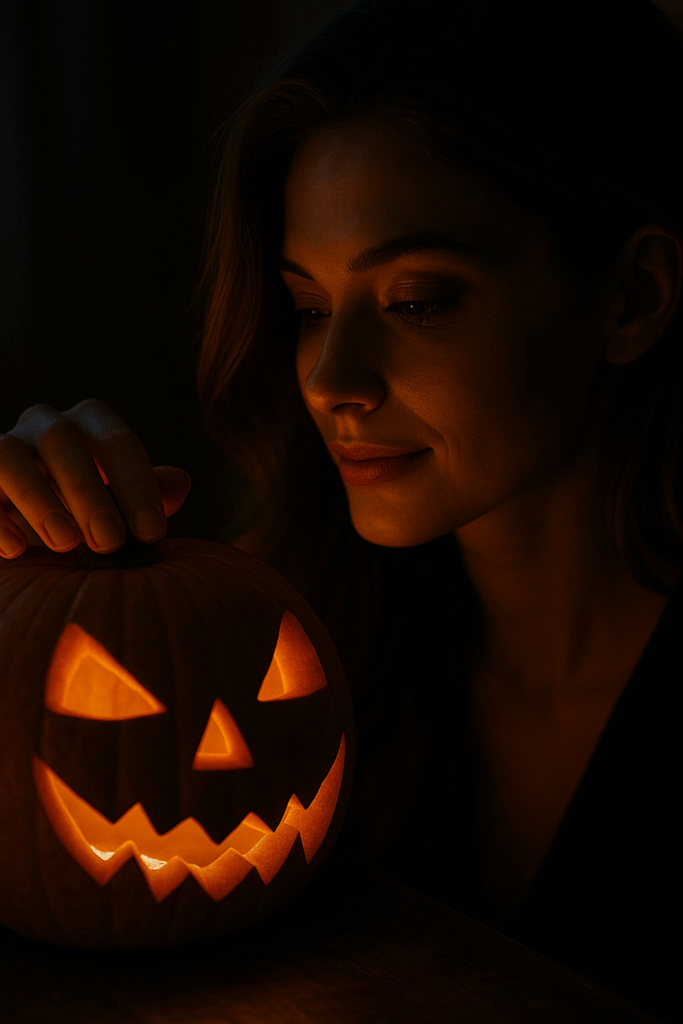

Es ist diese besondere Mischung aus flackerndem Licht, kalter Herbstluft und leiser Vorfreude, die in der letzten Oktoberwoche durch die Straßen zieht. Aus geschnitzten Kürbissen blicken höhnisch grinsende Gesichter, Kinder laufen verkleidet durch die Nacht, Erwachsene dekorieren ihre Häuser mit Spinnweben und Totenköpfen – und irgendwo in uns kribbelt ein vertrautes Gefühl: ein kleiner, kontrollierter Schauer.

Halloween ist längst mehr als ein importiertes Spektakel. Es ist ein Spiegel unserer Faszination für das Gruselige, unserer Neugier auf die dunklen Seiten des Lebens – und vielleicht sogar unserer eigenen Seele.

Doch warum suchen wir diese Angst? Warum genießen wir Filme, die uns den Atem stocken lassen? Warum haben selbst Skeptiker ein schwaches Lächeln übrig, wenn plötzlich jemand „Buh!“ ruft?

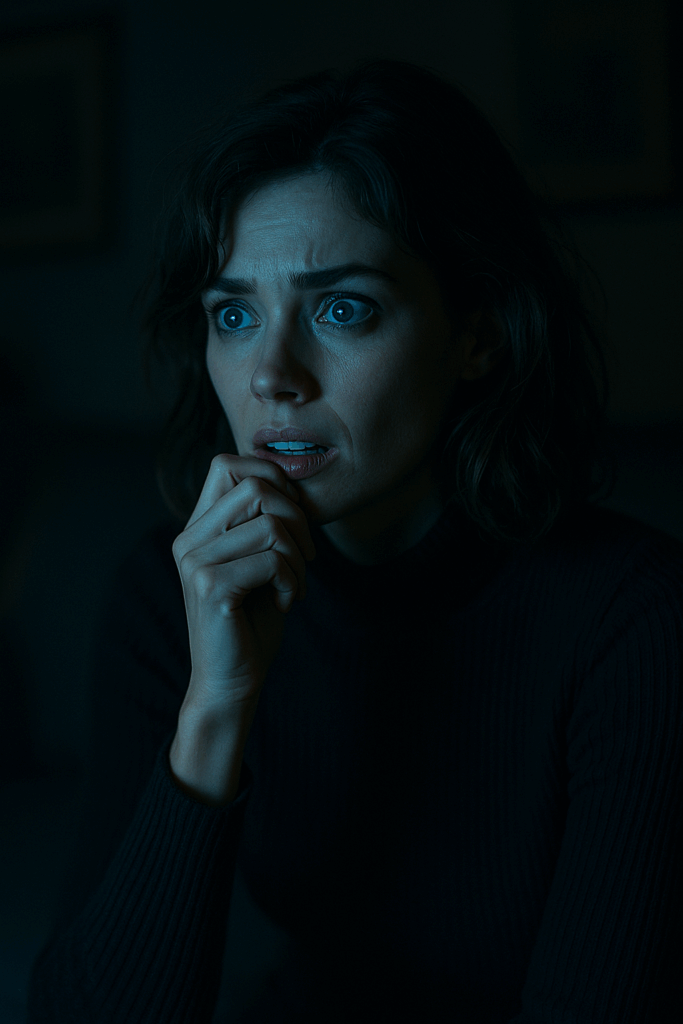

Psychologen nennen dieses Phänomen „angenehme Angst“ – eine Emotion, die wir in sicherem Rahmen erleben wollen. Der Nervenkitzel funktioniert nur, weil wir wissen: Das Monster ist nicht echt. Der Schatten hinter dem Fenster ist nur ein Spiel mit der Fantasie. Und genau in dieser Distanz liegt der Reiz.

Halloween bietet uns die perfekte Bühne für dieses Spiel. Es erlaubt uns, für eine Nacht mit den eigenen Urängsten zu tanzen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.

Das Fest verbindet Psychologie, Mythos und moderne Kultur zu einem Ritual, das so alt ist wie die Menschheit selbst – nur eben in Neonfarben, mit Selfie-Kamera und Spotify-Playlist.

In diesem Artikel tauchen wir tief ein in die Psychologie des Gruselns: Warum wir Angst suchen, was sie in uns auslöst – und warum Halloween dabei mehr über uns verrät, als ein Abend voller Süßigkeiten vermuten lässt.

😱 Die Lust an der Angst – ein uraltes Phänomen

Angst war ursprünglich ein Überlebensvorteil. Sie ließ unsere Vorfahren schneller reagieren, wenn in der Dunkelheit ein Raubtier lauerte oder ein fremdes Geräusch durch den Wald hallte. Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol sorgten dafür, dass wir blitzschnell kämpfen oder fliehen konnten – ein Mechanismus, der bis heute in uns steckt.

Doch was einst lebensnotwendig war, ist heute zu einem paradoxen Vergnügen geworden: Wir suchen die Angst. Freiwillig. Und genießen sie.

Psychologen sprechen hier vom sogenannten „Excitation Transfer“ – einer Art emotionaler Wellenbewegung. Wenn wir Angst erleben, pumpt unser Körper Energie und Spannung auf. Wenn die Gefahr gebannt ist, kippt diese Energie in Erleichterung, Euphorie und Glück. Dieses Wechselspiel aus Bedrohung und Sicherheit erzeugt das, was wir als „Gänsehaut-Genuss“ empfinden.

Ein Horrorfilm, ein Geisterhaus oder ein nächtlicher Spaziergang durch eine verlassene Straße bieten uns eine sichere Simulation echter Gefahr. Wir spüren die Angst, ohne ihr wirklich ausgeliefert zu sein. Das ist der entscheidende Punkt:

Angst macht Spaß – solange wir sie kontrollieren können.

Studien zeigen, dass dieser Effekt besonders stark bei Menschen auftritt, die sich gerne herausfordern. Für sie ist das Gruseln eine Art psychologisches Fitnessstudio: Adrenalinkick inklusive.

Andere wiederum schätzen die Angst eher als Ventil – als Möglichkeit, innere Anspannung abzubauen, ohne reale Risiken einzugehen.

Halloween bündelt all diese Mechanismen in einem einzigen, symbolisch aufgeladenen Ritual.

Für ein paar Stunden dürfen wir die Monster freilassen, die sonst hinter den Mauern unseres Alltags schlummern. Und während draußen der Wind die Blätter tanzen lässt, spüren wir dieses uralte Echo: den Nervenkitzel, der uns daran erinnert, dass wir lebendig sind.

👉 Mehr über die kulturelle Dimension des Gruselfests findest du in Halloween 2025 – Warum das Gruselfest aktueller ist denn je.

🩸 Die dunkle Seite in uns: Warum das Böse fasziniert

Warum schauen wir lieber den Bösewicht als den Helden? Warum zieht uns das Unheimliche so magisch an – obwohl (oder gerade weil) es uns ängstigt?

Die Antwort liegt tief in unserer Psyche verborgen. Das Dunkle, das Verbotene, das Mysteriöse – all das steht für jene Anteile, die wir im Alltag verdrängen. Doch an Halloween dürfen sie für eine Nacht ans Licht.

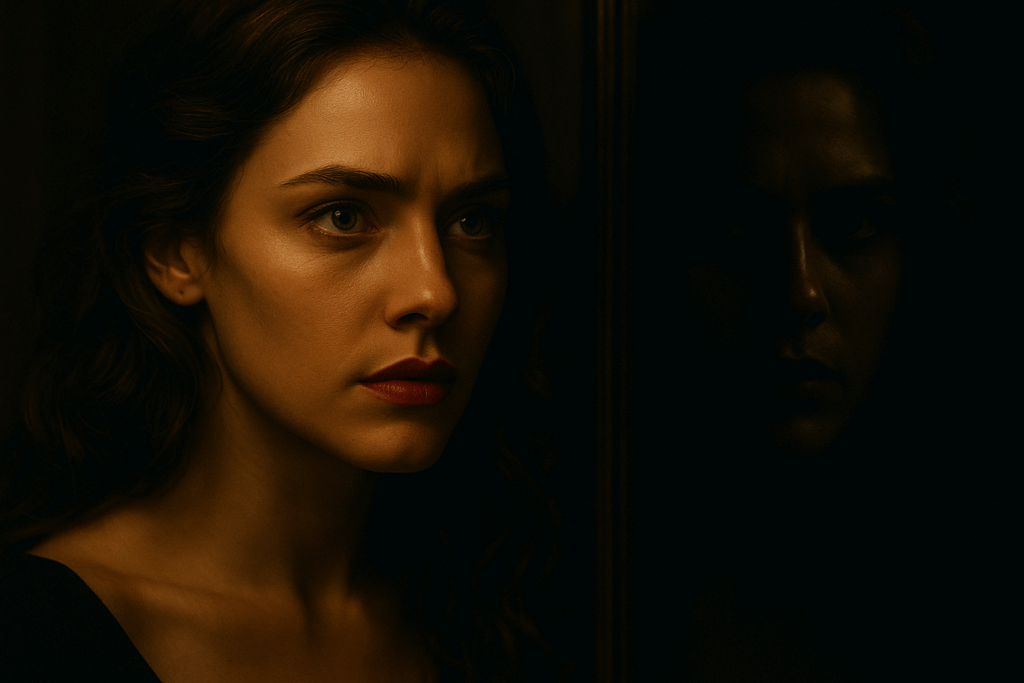

Der Psychoanalytiker Sigmund Freud nannte dieses Gefühl das „Unheimliche“: jenes seltsame Unbehagen, das entsteht, wenn etwas Vertrautes plötzlich fremd wirkt. Eine Puppe, die zu lebendig aussieht. Ein Spiegelbild, das sich leicht verzögert bewegt. Der Moment, in dem die Wirklichkeit kurz ins Wanken gerät.

Diese Irritation kitzelt unsere Urängste – und genau das macht sie so faszinierend.

Hinzu kommt, dass das „Böse“ in Geschichten meist spannender ist als das „Gute“. Monster, Vampire, Hexen und Dämonen sind Projektionsflächen für unsere unterdrückten Emotionen: Wut, Begierde, Macht, Rache.

Indem wir sie in Mythen und Filmen erleben, können wir diese Gefühle symbolisch verarbeiten, ohne ihnen wirklich zu erliegen.

Halloween bietet dafür den idealen Rahmen.

Wenn wir uns verkleiden, übernehmen wir für einen Abend eine andere Rolle – vielleicht sogar eine, die wir uns sonst nie trauen würden. Die Maske erlaubt uns, Grenzen zu überschreiten, uns auszuprobieren, das „Andere“ zu erforschen.

Was in der Psychologie als kathartischer Effekt bezeichnet wird, zeigt sich hier spielerisch: Wir begegnen unseren Ängsten – und werden dadurch freier.

Das Böse ist also kein Widersacher, sondern ein Spiegel. Es erinnert uns daran, dass Licht und Schatten zusammengehören, dass Kontrolle und Chaos denselben Ursprung haben.

Vielleicht lieben wir Halloween deshalb so sehr: Es erlaubt uns, kurz in die Dunkelheit zu blicken – und dabei uns selbst ein Stück besser zu verstehen.

🎭 Gemeinschaft im Grusel: Soziale Rituale und Zugehörigkeit

Gruseln ist selten eine einsame Angelegenheit. Ob beim gemeinsamen Horrorfilm, beim Erschrecken im Maislabyrinth oder beim nächtlichen „Trick or Treat“ – Angst verbindet.

Das klingt paradox, doch Psychologen wissen: Wenn Menschen sich gemeinsam fürchten, entsteht ein starkes Gefühl von Zusammenhalt. Der Körper reagiert auf Angst mit erhöhter Aufmerksamkeit, der Puls steigt – und sobald die Spannung nachlässt, setzt das berühmte „Wir haben’s geschafft!“-Gefühl ein.

Gemeinsam überstanden bedeutet: gemeinsam stärker.

Halloween nutzt genau diesen Mechanismus. Es ist ein soziales Ventil, das Angst und Freude mischt und so Nähe erzeugt. Wenn Kinder klingeln, Nachbarn lachen und Freundesgruppen sich verkleiden, entsteht eine temporäre Gemeinschaft. Selbst Fremde werden Teil eines Spiels, das alle Regeln des Alltags kurz außer Kraft setzt.

Auch die Maskierung spielt eine psychologische Schlüsselrolle. Wer eine Maske trägt, legt die soziale Kontrolle ab – zumindest ein bisschen. Unter der Verkleidung verschwimmen Rollen, Hierarchien und Erwartungen. Menschen trauen sich, freier zu sprechen, lauter zu lachen, wilder zu tanzen.

In dieser Anonymität steckt eine befreiende Kraft, die schon uralte Kulturen nutzten: vom venezianischen Karneval bis zu den heidnischen Samhain-Riten, aus denen Halloween hervorging.

Darüber hinaus wirken Rituale wie Halloween stabilisierend auf das soziale Gefüge. In einer Welt voller Unsicherheit bietet das gemeinsame Gruseln Orientierung, Struktur – und die beruhigende Erkenntnis: Wir erleben das alles zusammen.

Angst wird zum kollektiven Erlebnis, das Nähe schafft, anstatt zu trennen.

Vielleicht ist das das wahre Geheimnis von Halloween:

Es geht weniger darum, sich zu fürchten – sondern darum, sich gemeinsam zu fürchten. Und in der Dunkelheit einander zu erkennen.

👻 Die moderne Faszination: Medien, KI und digitale Monster

Das Gruseln hat sich verändert. Wo früher Kerzen flackerten und Lagerfeuergeschichten für Gänsehaut sorgten, übernehmen heute Streaming-Algorithmen, Social-Media-Filter und künstliche Intelligenzen die Regie.

Halloween ist längst nicht mehr nur ein Fest der Masken – es ist auch ein digitales Spektakel, das unsere moderne Psyche spiegelt.

Horrorfilme auf Netflix, virale TikToks über paranormale Phänomene, KI-generierte Geisterbilder – die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung verschwimmen.

Was früher aus dem Dunkel kam, entsteht heute aus dem Datennebel. Wir erschaffen unsere Monster selbst – mit einem Mausklick.

Und das Faszinierende: Der Effekt ist derselbe geblieben. Wir spüren Angst, Spannung, Neugier. Nur das Medium hat sich geändert.

Forscher sprechen von einer neuen Form des digitalen Unheimlichen. Deepfakes, humanoide Roboter oder KI-Stimmen, die vertraut und doch fremd klingen, aktivieren dieselben Instinkte wie ein Schatten in der Nacht.

Das Unheimliche ist nicht verschwunden – es hat nur seine Gestalt gewandelt.

Zugleich erleben wir durch Medien eine Demokratisierung des Horrors. Jeder kann heute Geschichten erzählen, erschreckende Bilder teilen, düstere Mythen weiterspinnen.

Halloween wird so zu einem globalen Content-Fest: ästhetisch, spielerisch, aber immer mit einem psychologischen Unterton.

Denn je mehr Technik wir um uns haben, desto stärker sehnt sich unser Gehirn nach dem archaischen Kick – nach Gänsehaut im sicheren Rahmen.

Vielleicht erklärt das, warum Halloween im digitalen Zeitalter so lebendig ist wie nie zuvor.

Es verbindet archaische Emotionen mit moderner Technologie, die alten Mythen mit neuen Maschinen. Zwischen Kürbislicht und LED-Scheinwerfer pulsiert dieselbe uralte Frage:

Was macht uns wirklich Angst – und warum gefällt uns das so sehr?

🧘 Zwischen Angstlust und Achtsamkeit: Was das Gruseln über uns verrät

Angst ist ein Gefühl, das wir lieber vermeiden – und doch suchen wir sie freiwillig, sobald sie in sicherer Verpackung daherkommt. Dieses scheinbare Paradox verrät viel über unsere psychische Balance.

Das Gruseln ist kein Selbstzweck, sondern ein emotionales Werkzeug. Es hilft uns, Stress zu regulieren, Kontrolle zu erfahren und unsere Grenzen zu erkunden – ohne sie wirklich zu überschreiten.

Psychologen erklären diesen Effekt mit dem Konzept der emotionalen Selbstregulation. Wer sich kontrolliert gruselt – etwa beim Horrorfilm oder in der Halloween-Nacht –, trainiert unbewusst seine Fähigkeit, Angst zu verarbeiten.

Das Gehirn lernt: „Ich kann diese Emotion aushalten.“ Dadurch sinkt langfristig die Anfälligkeit für echten Stress.

So paradox es klingt: Ein guter Schreck kann uns gelassener machen.

Hinzu kommt, dass das Gruseln auch eine Form von Achtsamkeit sein kann. Wenn wir im Dunkeln lauschen, den Herzschlag spüren und auf jedes Geräusch achten, sind wir ganz im Moment. Angst fokussiert uns – sie holt uns brutal ins Jetzt.

In einer Welt voller Ablenkung kann dieser Fokus fast meditativ wirken.

Natürlich gibt es Grenzen. Wenn Angst zur Dauerbelastung wird oder reale Sorgen überlagert, verliert sie ihren Reiz.

Doch Halloween erinnert uns jedes Jahr daran, dass Angst nicht immer der Feind ist. Sie ist ein Teil unseres emotionalen Spektrums – ein Signal, das uns zeigt, dass wir lebendig sind.

Vielleicht ist das der tiefere Sinn des Festes: Wir stellen uns der Dunkelheit, nicht um zu verlieren, sondern um uns selbst besser zu verstehen.

Das Gruseln ist dann keine Flucht, sondern eine Form von Selbstbegegnung – mit einem Augenzwinkern, einer Maske und einem Stück Schokolade in der Hand.

🎃 Fazit: Das süße Zittern bleibt

Warum lieben wir Halloween?

Vielleicht, weil es uns erlaubt, die Grenzen zwischen Angst und Freude, Licht und Dunkel, Realität und Fantasie spielerisch zu überschreiten.

Weil wir inmitten von Nebelmaschinen, Kürbislichtern und Kostümen etwas spüren, das tiefer geht als bloßer Nervenkitzel: das uralte Bedürfnis, unsere Ängste zu verstehen – und zu zähmen.

Das Gruseln ist ein paradoxes Vergnügen. Es erschreckt uns – und befreit uns zugleich.

In einer Welt, in der Sicherheit und Kontrolle oft über allem stehen, erinnert uns Halloween daran, dass Unsicherheit auch Leben bedeutet. Dass wir die Dunkelheit brauchen, um das Licht zu schätzen.

Und dass in jeder Gänsehaut ein Stück Wahrheit steckt: Wir sind fühlende, suchende Wesen, die den Schreck brauchen, um sich lebendig zu fühlen.

Psychologisch betrachtet, ist Halloween also kein bloßes Kinderfest, sondern ein emotionales Ritual, das uns kollektive Nähe, Adrenalin und Sinn bietet.

Es verbindet Evolution und Emotion, Urinstinkt und Selfie-Kultur – und zeigt, dass Angst, richtig dosiert, kein Makel ist, sondern eine Kraftquelle.

Wenn also die Nacht sich senkt und irgendwo ein Kürbis flackert, dann ist das mehr als nur Dekoration.

Es ist ein Symbol dafür, dass wir bereit sind, dem Dunkel ins Auge zu sehen – lächelnd, verkleidet, und mit der Gewissheit, dass das Monster hinter der Tür nur Teil unserer eigenen Geschichte ist.

Denn das süße Zittern bleibt.

Und genau das ist das Schöne daran.