Einleitung

Ob du bei Netflix in einer spannenden Crime-Serie versinkst oder bei Spotify den perfekten Soundtrack für deinen Feierabend findest – oft steckt mehr Technik hinter diesen Momenten, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Streamingdienste unserer Zeit wirken fast magisch: Sie wissen scheinbar genau, was wir hören, sehen oder entdecken wollen. Aber wie funktioniert das eigentlich?

Der Schlüssel liegt in einem unsichtbaren, aber mächtigen Helfer: Künstliche Intelligenz (KI). Sie analysiert unser Verhalten, erkennt Muster und erstellt daraus personalisierte Vorschläge, die uns fesseln, begeistern – oder auch irritieren können.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der KI in Streamingdiensten. Wir erklären, wie KI-Algorithmen bei Netflix, Spotify & Co funktionieren, welche Vorteile die Personalisierung durch KI mit sich bringt und wo die Risiken liegen. Denn so bequem die Vorschläge auch sein mögen – sie beeinflussen, was wir konsumieren, wie wir es erleben und manchmal sogar, wie wir denken. Höchste Zeit also, etwas genauer hinzusehen.

Was ist „KI in Streamingdiensten“?

Wenn von Künstlicher Intelligenz (KI) in Streamingdiensten die Rede ist, denken viele an Science-Fiction – doch in Wahrheit ist die Technologie längst Realität und tief in unserem Medienkonsum verankert. Plattformen wie Netflix, Spotify, YouTube oder Amazon Prime nutzen KI nicht nur zur Optimierung ihrer Inhalte, sondern vor allem, um uns maßgeschneiderte Empfehlungen zu präsentieren. Das Ziel: Jeder Nutzer soll möglichst lange dranbleiben – und möglichst zufrieden sein.

Doch was genau passiert da im Hintergrund?

Künstliche Intelligenz bezeichnet in diesem Zusammenhang Systeme, die in der Lage sind, aus Daten zu lernen, Muster zu erkennen und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Anders als klassische, regelbasierte Programme, die nach festen „Wenn-Dann“-Strukturen arbeiten, sind KI-Systeme flexibel und adaptiv. Sie analysieren unser Verhalten – etwa was wir anklicken, wie lange wir etwas schauen oder hören, was wir überspringen – und passen ihre Empfehlungen kontinuierlich daran an.

Von der Datenflut zur Empfehlung

Jede Interaktion mit einem Streamingdienst erzeugt Daten. Welche Serien du pausierst, welche Songs du überspringst, zu welcher Tageszeit du hörst oder schaust – all diese Informationen fließen in sogenannte Nutzerprofile ein. Auf Basis dieser Profile trainieren KI-Algorithmen Modelle, die nicht nur Rückschlüsse auf deine Vorlieben zulassen, sondern auch Prognosen treffen: Was könnte dir als Nächstes gefallen?

Diese Form der Personalisierung durch KI ist heute der Standard bei großen Plattformen. Sie unterscheidet sich stark von früheren, „dummen“ Empfehlungssystemen, die lediglich nach Genre oder Popularität sortierten. Stattdessen bekommt heute jeder Nutzer eine individuell kuratierte Auswahl – basierend auf persönlichen Seh- und Hörgewohnheiten, aber auch auf dem Verhalten ähnlich tickender Nutzer.

Warum setzen Streamingdienste auf KI?

Die Antwort ist einfach: Wettbewerb. In einer Welt mit tausenden Serien, Songs und Podcasts kämpfen Anbieter um unsere Aufmerksamkeit. Wer es schafft, die Relevanz seiner Inhalte zu maximieren, hat einen klaren Vorteil. KI ist dabei der Schlüssel – sie sorgt nicht nur für ein besseres Nutzererlebnis, sondern auch für höhere Verweildauer und letztlich mehr Umsatz.

Doch bei aller Faszination: Die Technologie wirft auch Fragen auf. Wie funktionieren diese Systeme im Detail? Wie tief dürfen sie in unsere Vorlieben eintauchen? Und was bedeutet das für unsere Medienkompetenz?

Im nächsten Abschnitt gehen wir tiefer und zeigen, wie genau diese KI-Algorithmen bei Netflix, Spotify & Co arbeiten.

Die Technik dahinter: Wie funktionieren KI-Algorithmen bei Netflix, Spotify & Co?

So smart und intuitiv die Empfehlungen von Netflix, Spotify & Co wirken – dahinter steckt ein komplexes Zusammenspiel moderner KI-Algorithmen, maschinellem Lernen und riesigen Datenmengen. Ziel dieser Systeme ist es, unseren Geschmack zu verstehen, vorherzusagen – und uns im besten Fall süchtig nach Inhalten zu machen.

Die drei Grundprinzipien moderner Empfehlungssysteme

Um personalisierte Inhalte zu liefern, greifen Streamingplattformen meist auf eine Kombination folgender Verfahren zurück:

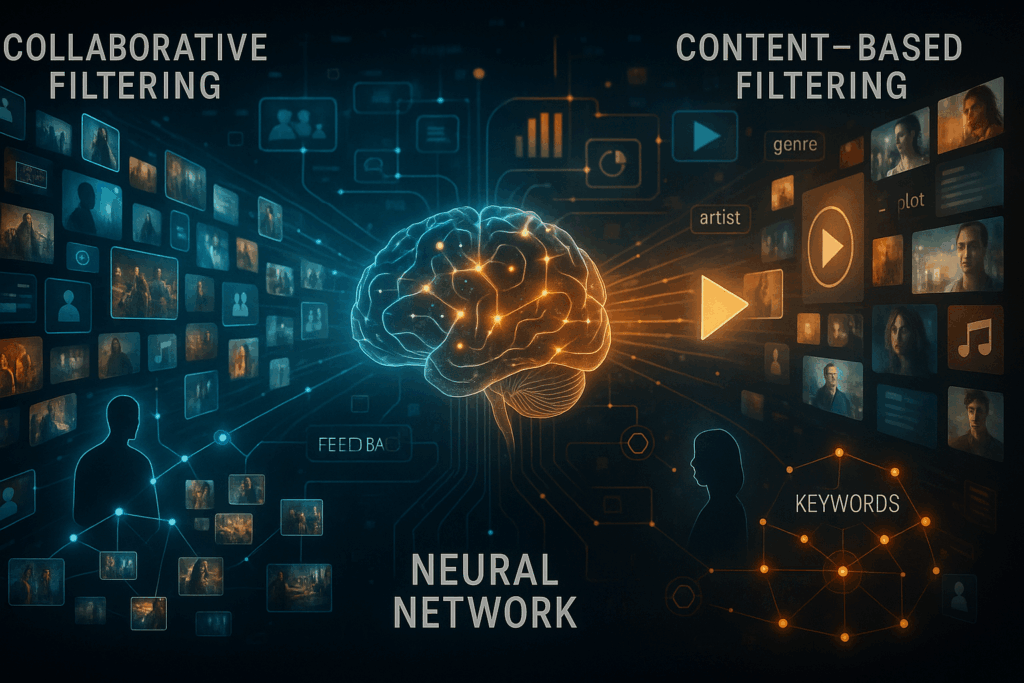

- Kollaboratives Filtern

Dieses Verfahren basiert auf dem Verhalten anderer Nutzer. Die Idee: Wenn Person A und Person B einen ähnlichen Geschmack haben, dann könnte das, was Person B gefallen hat, auch für Person A interessant sein. Netflix war einer der ersten Anbieter, der dieses Verfahren im großen Stil eingesetzt hat. - Content-basiertes Filtern

Hier wird nicht auf das Verhalten anderer geschaut, sondern auf Eigenschaften der Inhalte selbst: Genres, Darsteller, Themen, Tempo, Sprache etc. Wenn du etwa gerne Sci-Fi-Serien mit weiblicher Hauptrolle schaust, wird dir das System ähnliche Serien vorschlagen, die diesen Mustern entsprechen. - Deep Learning & hybride Systeme

Die neueste Generation der Empfehlungssysteme kombiniert mehrere Ansätze und nutzt neuronale Netzwerke, um tiefere Zusammenhänge zu erkennen. Diese Systeme analysieren auch Zeitmuster, Kontext (z. B. Gerät oder Uhrzeit) und sogar Mikroverhalten, wie Scrollgeschwindigkeit oder Lautstärkeeinstellungen.

So macht Netflix Vorschläge

Netflix gilt als Vorreiter bei der Anwendung von KI in Streamingdiensten. Rund 80 % aller angesehenen Inhalte werden über Empfehlungen entdeckt. Der Algorithmus berücksichtigt dabei:

- deine bisherigen Seherfahrungen,

- wie lange du Inhalte anschaust,

- zu welcher Uhrzeit du streamst,

- welche Geräte du nutzt,

- und welche Titel andere Nutzer mit ähnlichem Profil gesehen haben.

Dabei verändert sich sogar das Vorschaubild einer Serie je nach deinem Nutzerverhalten – Fans von Liebesgeschichten bekommen bei „Stranger Things“ ein anderes Cover als Horrorliebhaber.

Spotify: Dein Algorithmus kennt dich besser als du selbst

Auch Spotify ist ein Meister der Personalisierung durch KI. Playlists wie „Dein Mix der Woche“, „Release Radar“ oder „Daily Drive“ sind individuell zusammengestellte Musikmixe, die sich ständig anpassen. Hier kommen sogenannte Audio Embeddings zum Einsatz – also mathematische Repräsentationen von Songs, die auf Tempo, Stimmung, Harmonie, Sprache oder Produktionsstil basieren.

Doch Spotify geht noch weiter: Der Algorithmus berücksichtigt, wie du Songs entdeckst (z. B. über Playlists, Direktaufrufe oder Social Media), wie oft du sie hörst, ob du sie speicherst, überspringst oder in eigenen Playlists speicherst.

Weitere Plattformen setzen auf ähnliche Systeme

Auch andere Anbieter wie Amazon Prime Video, Disney+ oder YouTube setzen stark auf KI, um ihre Nutzer zu halten:

- YouTube trackt nicht nur deine Sehzeit, sondern auch deine Kommentargewohnheiten, Likes und Interaktionen mit Kanälen.

- Disney+ bietet basierend auf dem Verhalten von Familienprofilen verschiedene Vorschläge für Kinder und Erwachsene.

- Amazon Prime integriert Kaufverhalten und Produktsuchen in sein Empfehlungsmodell.

Fazit dieses Abschnitts

Egal ob Film, Serie oder Song – die Vorschläge, die du bekommst, sind alles andere als zufällig. Hinter dem „Du könntest auch mögen …“ steckt ein ganzes Netzwerk intelligenter Systeme, das rund um die Uhr darauf trainiert wird, dich noch besser zu verstehen. Und das bringt nicht nur Komfort, sondern wirft auch Fragen auf – etwa nach dem Einfluss dieser Technologie auf unsere Entscheidungsfreiheit. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Personalisierung durch KI – Fluch oder Segen?

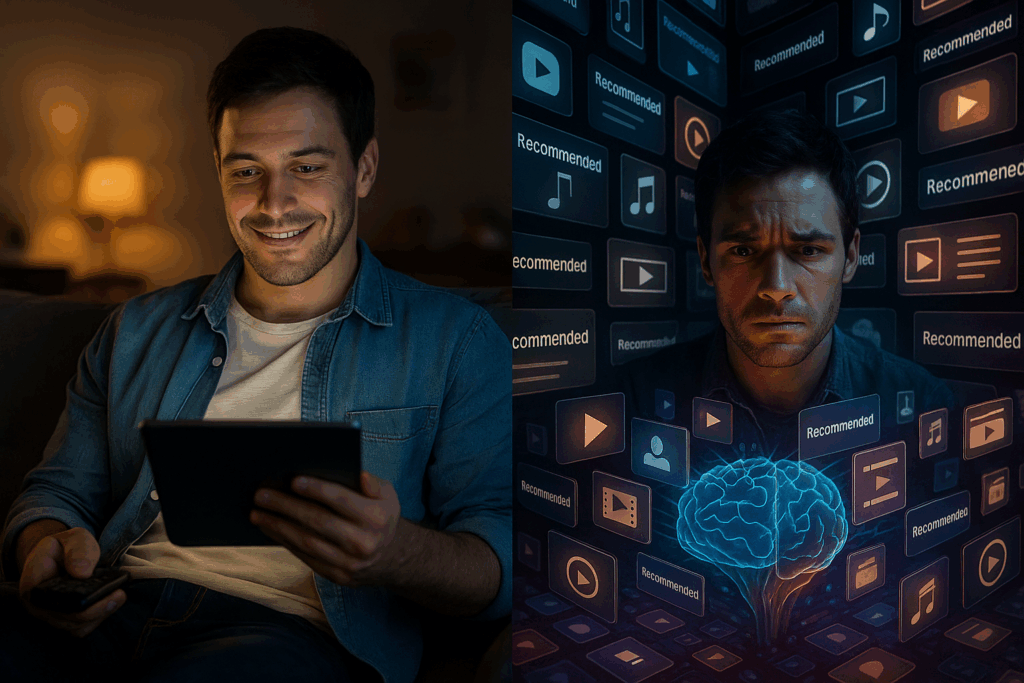

Die Vorteile der Personalisierung durch KI liegen auf der Hand: Wir bekommen genau die Inhalte präsentiert, die uns interessieren – ohne lange zu suchen oder durch seitenlange Listen zu scrollen. Doch diese Entwicklung hat auch Schattenseiten. Was für die einen komfortabel ist, empfinden andere als Bevormundung oder gar Manipulation.

Die Vorteile: Relevanz, Komfort und Entdeckung

Für viele Nutzer sind KI-gestützte Empfehlungen ein echter Segen. Denn sie lösen gleich mehrere Probleme des modernen Medienzeitalters:

- Relevanz statt Überforderung

Angesichts von tausenden Titeln auf Netflix oder Millionen Songs auf Spotify wird es immer schwieriger, gute Inhalte zu finden. KI hilft dabei, diese Masse zu filtern und liefert Vorschläge, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen. - Zeitersparnis durch intelligente Vorauswahl

Statt minutenlang nach der perfekten Serie zu suchen, klickst du einfach auf die erste Empfehlung – und triffst oft ins Schwarze. Die Algorithmen lernen mit jedem Klick dazu und werden präziser. - Neues entdecken, das du sonst nie gefunden hättest

Besonders Spotify überrascht regelmäßig mit Musikvorschlägen aus Genres oder Regionen, die außerhalb deiner bisherigen Hörgewohnheiten liegen – basierend auf subtilen Ähnlichkeiten zu deinem bisherigen Verhalten.

Kurz: Personalisierte Inhalte machen Streaming bequemer, individueller und oft auch spannender.

Die Risiken: Filterblasen, Kontrolle und Kommerz

Doch der Preis für diesen Komfort ist nicht zu unterschätzen. Denn wer Inhalte nur noch durch die Linse eines Algorithmus konsumiert, verliert möglicherweise den Blick über den Tellerrand. Die größten Kritikpunkte lauten:

- Filterblasen und algorithmische Engstirnigkeit

Wenn KI uns nur noch das zeigt, was wir ohnehin mögen oder schon kennen, sinkt die Chance auf echte Überraschungen. Der kulturelle Horizont kann schrumpfen – besonders bei Kindern und Jugendlichen, deren Medienwelt stark von personalisierten Feeds geprägt ist. - Verlust von Kontrolle und Selbstbestimmung

Viele Nutzer glauben, sie treffen bewusste Entscheidungen – in Wahrheit folgen sie oft automatisierten Vorschlägen. Die Grenze zwischen Angebot und Beeinflussung ist fließend. Wer entscheidet am Ende, was du sehen oder hören sollst – du oder der Algorithmus? - Kommerzielle Interessen hinter der Personalisierung

Empfehlungssysteme sind nicht neutral. Hinter ihnen stehen Geschäftsmodelle. Inhalte, die Nutzer länger binden oder zu kostenpflichtigen Abos führen, werden bevorzugt promotet. So kann KI auch zur Verkaufsmaschine werden – und nicht zur kulturellen Entdeckungsreise. - Datenschutz und digitale Profile

Um gute Empfehlungen zu machen, braucht die KI Daten – viele Daten. Dabei entstehen detaillierte Nutzerprofile: Interessen, Tagesabläufe, Vorlieben, sogar emotionale Zustände lassen sich teilweise ableiten. Was mit diesen Daten passiert, bleibt oft unklar.

Zwischen Begeisterung und Vorsicht

Personalisierung ist also nicht per se gut oder schlecht – sie ist ein Werkzeug. Wie bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Wer sich der Mechanismen bewusst ist, kann KI-Empfehlungen als Unterstützung sehen, nicht als Ersatz für eigene Entscheidungen. Wer hingegen blind folgt, riskiert, sich unbemerkt in einer Komfortzone algorithmischer Vorschläge einzurichten.

Im nächsten Abschnitt werfen wir einen Blick darauf, wie transparent diese Systeme eigentlich sind – und was wir als Nutzer überhaupt über sie erfahren dürfen.

Wie transparent sind KI-Algorithmen wirklich?

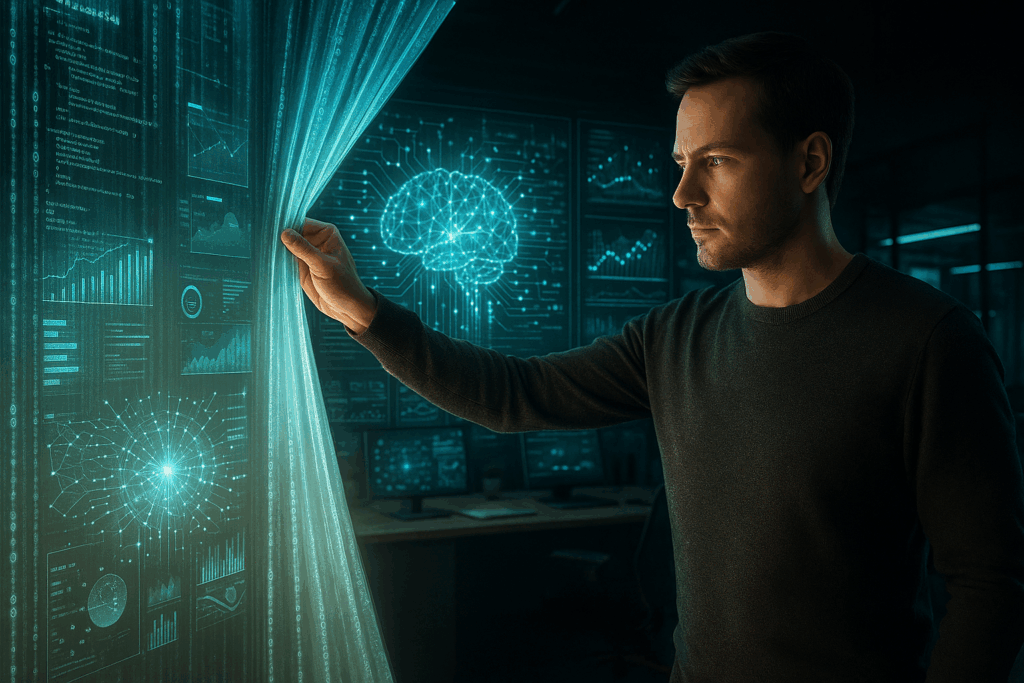

So faszinierend die personalisierten Empfehlungen bei Netflix, Spotify & Co auch sein mögen – sie werfen eine zentrale Frage auf: Wie transparent sind diese Systeme eigentlich? Verstehen wir wirklich, warum uns bestimmte Inhalte vorgeschlagen werden? Oder agieren die Algorithmen wie eine Black Box, deren Entscheidungen wir einfach hinnehmen müssen?

Der Blick hinter die Kulissen – oft versperrt

Streamingdienste halten sich bei den genauen Funktionsweisen ihrer KI-Algorithmen traditionell bedeckt. Aus unternehmerischer Sicht ist das verständlich: Die Empfehlungslogik ist ein zentrales Element der Nutzerbindung – und somit ein Wettbewerbsvorteil. Doch aus Sicht der Verbraucher fehlt dadurch ein wichtiges Maß an Nachvollziehbarkeit.

Netflix etwa kommuniziert zwar grob, welche Daten ausgewertet werden (z. B. Sehgewohnheiten, Uhrzeiten, Endgeräte), erklärt aber nicht im Detail, warum dir genau diese neue Serie angezeigt wird und nicht eine andere. Ähnlich verhält es sich bei Spotify, das auf Nachfrage nur allgemein beschreibt, wie personalisierte Playlists entstehen.

Erklärbarkeit: Eine technische Herausforderung

Ein weiteres Problem ist die Komplexität der eingesetzten Systeme. Viele KI-Algorithmen basieren heute auf Deep Learning – also auf künstlichen neuronalen Netzwerken, die ihre Entscheidungen nicht auf nachvollziehbaren Regeln, sondern auf Millionen von Gewichtungen und Verbindungen treffen. Das macht sie leistungsfähig, aber auch schwer erklärbar – selbst für die Entwickler.

Diese Intransparenz wird zum Problem, wenn Algorithmen beginnen, Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen zu treffen – etwa über Sichtbarkeit von Inhalten, Rankings oder die Herausbildung von Trends. Der Nutzer bleibt oft außen vor und erfährt nicht, wie stark sein Medienkonsum tatsächlich gesteuert wird.

Was fordern Datenschützer und Experten?

Immer mehr Stimmen aus Zivilgesellschaft und Forschung fordern daher mehr Transparenz und Erklärbarkeit in algorithmischen Systemen. Ziel ist es, die sogenannte „algorithmische Verantwortlichkeit“ zu stärken – also nachvollziehbar zu machen, wie Entscheidungen zustande kommen und welche Einflussfaktoren dabei eine Rolle spielen.

Auch die EU hat mit dem AI Act einen rechtlichen Rahmen geschaffen, der Transparenzvorgaben für Hochrisiko-KI-Anwendungen vorsieht. Für reine Unterhaltungssysteme wie bei Netflix oder Spotify greifen diese Regelungen allerdings bislang nur eingeschränkt.

Was kannst du als Nutzer tun?

Auch wenn die Algorithmen oft undurchsichtig bleiben, gibt es Möglichkeiten, selbstbewusster damit umzugehen:

- Verwalte deine Profile aktiv: Viele Dienste bieten Einsicht in den eigenen Verlauf oder die Möglichkeit, Empfehlungen zurückzusetzen.

- Nutze Inhalte bewusst jenseits der Vorschläge: Suche gezielt nach Inhalten statt nur im Startbildschirm zu scrollen.

- Reflektiere deine Nutzung: Frage dich regelmäßig, ob die vorgeschlagenen Inhalte wirklich deinem Geschmack entsprechen oder dich nur bequem im System halten.

Transparenz ist also nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch eine Haltung. Wer hinterfragt, statt nur zu konsumieren, gewinnt die Kontrolle über seine Medienwelt zurück – auch in Zeiten smarter KI.

Im nächsten Abschnitt zeigen wir, wie diese Technologie längst unseren Lifestyle verändert – und warum die Art, wie wir Medien erleben, heute enger mit KI verknüpft ist als je zuvor.

Der Lifestyle-Faktor: Wie KI unsere Mediengewohnheiten verändert

Ob beim Einschalten des Fernsehers oder dem Starten einer Playlist – für viele beginnt und endet der Tag mit Empfehlungen. KI in Streamingdiensten hat sich längst von einem technischen Feature zu einem Lifestyle-Element entwickelt. Sie beeinflusst nicht nur, was wir konsumieren, sondern auch wann, wie und warum.

Streaming als Ritual: Der digitale Concierge ist immer zur Stelle

Für viele Nutzer hat sich das Streamingverhalten ritualisiert. Montagabend ist „Crime-Night“, morgens gibt’s „Feel-Good Pop“, beim Kochen „Podcast-Zeit“. KI-gestützte Empfehlungen passen sich diesen Gewohnheiten an – oft so perfekt, dass man gar nicht mehr merkt, wie sehr sie den Tagesablauf mitgestalten.

Spotify etwa erkennt typische Hörfenster und spielt morgens ruhige, motivierende Tracks, abends entspannende Musik. Netflix schlägt dir zur Primetime gezielt neue Staffeln vor, basierend auf dem, was du in ähnlichen Situationen zuvor gesehen hast. Die Personalisierung durch KI macht aus Streaming einen persönlichen Concierge-Service – maßgeschneidert für jeden Moment.

Der Einfluss auf kulturelle Vielfalt

Was zunächst wie eine Bereicherung wirkt, birgt auch kulturelle Risiken. Denn KI kann sowohl zur Öffnung als auch zur Verengung des medialen Horizonts beitragen. Wenn Algorithmen primär das pushen, was gut performt oder bereits beliebt ist, geraten Nischeninhalte ins Hintertreffen.

Das betrifft insbesondere kleinere Produktionsfirmen, Indie-Musiker oder internationale Serien, die nicht ins Schema passen. Der globale Geschmack wird zunehmend durch Empfehlungen „harmonisiert“. Vielfalt entsteht dann oft nur noch durch Zufall oder bewusste Suche.

Neue Mediengewohnheiten durch smarte Systeme

Ein interessanter Nebeneffekt der KI-gesteuerten Medienwelt ist die Veränderung unseres Konsumverhaltens:

- Binge-Watching wird zum Standard

Serien werden heute oft so produziert und angeboten, dass sie optimal zum algorithmischen Vorschlagssystem passen. Ein Cliffhanger jagt den nächsten, automatische Wiedergabe inklusive. - Playlists ersetzen Alben

Musik wird zunehmend über kontextbezogene Playlists gehört statt über klassische Alben. KI entscheidet, welcher Song in welcher Stimmung passt – und Nutzer lassen sich gern treiben. - Personalisierung statt sozialem Austausch

Früher war der Medienkonsum stärker gemeinschaftlich geprägt: Man sprach über „die Sendung von gestern“. Heute ist der Feed individuell. Jeder sieht „sein Netflix“, hört „seinen Spotify“ – was wiederum Gespräche über Inhalte erschwert.

Medienkonsum wird zur Komfortzone

KI in Streamingdiensten macht unser Leben komfortabler – aber auch bequemer. Wir müssen weniger entscheiden, weniger suchen, weniger hinterfragen. Doch diese Entwicklung hat einen Preis: den Verlust an Kontrolle, Neugier und Überraschung. Die Medienwelt wird zur Wohlfühlblase, die uns das liefert, was wir (vermeintlich) wollen – nicht unbedingt das, was wir brauchen.

Die große Frage lautet also: Wie viel KI tut unserem Medienleben gut – und wo sollten wir bewusst gegensteuern?

Genau darum geht es im nächsten Abschnitt. Dort ziehen wir ein Fazit und fragen: Zwischen Komfort und Kontrolle – wie viel KI wollen wir wirklich in unserem Streaming-Alltag?

Fazit: Zwischen Komfort und Kontrolle – wie viel KI wollen wir?

Streamingdienste sind heute weit mehr als bloße Plattformen für Unterhaltung – sie sind digitale Begleiter, Kuratoren und manchmal sogar Meinungsbildner. Im Zentrum dieser Entwicklung steht eine Technologie, die uns meist unsichtbar durch unseren Medienalltag führt: Künstliche Intelligenz.

Die KI in Streamingdiensten macht vieles einfacher. Sie hilft uns, durch den Content-Dschungel zu navigieren, spart Zeit und sorgt für überraschende Entdeckungen. Dienste wie Netflix, Spotify oder YouTube haben durch personalisierte Empfehlungen ein Benutzererlebnis geschaffen, das für viele längst zum Standard geworden ist. Komfort, der begeistert.

Doch dieser Komfort hat eine Kehrseite. Denn je mehr wir uns auf smarte Systeme verlassen, desto mehr geben wir Kontrolle ab. Unsere Entscheidungen werden von Algorithmen gelenkt, die auf unsere Daten zugreifen, unsere Vorlieben modellieren und unsere Aufmerksamkeit kapitalisieren. Die Folge: Filterblasen, eingeschränkte kulturelle Vielfalt und ein zunehmend kuratierter Medienkonsum, der uns selten fordert – aber oft bestätigt.

Was also tun?

Ein bewusster Umgang ist entscheidend

Die Technologie an sich ist weder gut noch schlecht. Sie ist ein Werkzeug – und wie wir es nutzen, liegt in unserer Hand. Wer KI bewusst einsetzt, kann davon profitieren. Wer blind vertraut, riskiert, sich im Spiegel seiner eigenen Vorlieben zu verlieren.

Daher unser Appell:

- Hinterfrage Empfehlungen: Warum wird dir genau dieser Inhalt gezeigt? Gibt es alternative Wege zur Entdeckung?

- Verlass die Komfortzone: Such gezielt nach Inhalten außerhalb deiner üblichen Seh- oder Hörgewohnheiten.

- Nutze Plattformfunktionen aktiv: Setze Filter, verwalte Profile und gib Feedback zu Empfehlungen.

- Sprich über Inhalte: Der Austausch mit anderen hilft, die eigene Medienblase zu durchbrechen und neue Perspektiven zu gewinnen.

Die Zukunft des Streamings wird zweifellos noch stärker von KI geprägt sein. Umso wichtiger ist es, dass wir als Nutzer kritisch bleiben – und die Technologie nicht nur konsumieren, sondern auch verstehen und mitgestalten.

Denn die spannendsten Geschichten schreibt nicht der Algorithmus – sondern du selbst.

Call-to-Action

Jetzt bist du gefragt:

Wie erlebst du personalisierte Empfehlungen bei Netflix, Spotify & Co? Fühlst du dich verstanden – oder manchmal auch gesteuert?

Teile deine Erfahrungen, Meinungen oder Tipps gerne in den Kommentaren. Hast du einen Geheimtipp, wie man den Algorithmus austrickst? Oder eine Playlist, die dir ganz neue musikalische Horizonte eröffnet hat?

👉 Diskutiere mit uns – wir freuen uns auf deine Sichtweise!

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, teile ihn mit Freund:innen, die sich ebenfalls für das Thema KI in Streamingdiensten interessieren. Vielleicht regt er sie dazu an, ihre Mediennutzung ebenfalls etwas kritischer zu betrachten – oder einfach neugieriger zu entdecken.

Bleib neugierig – und lass dich nicht nur vom Algorithmus überraschen!